解説

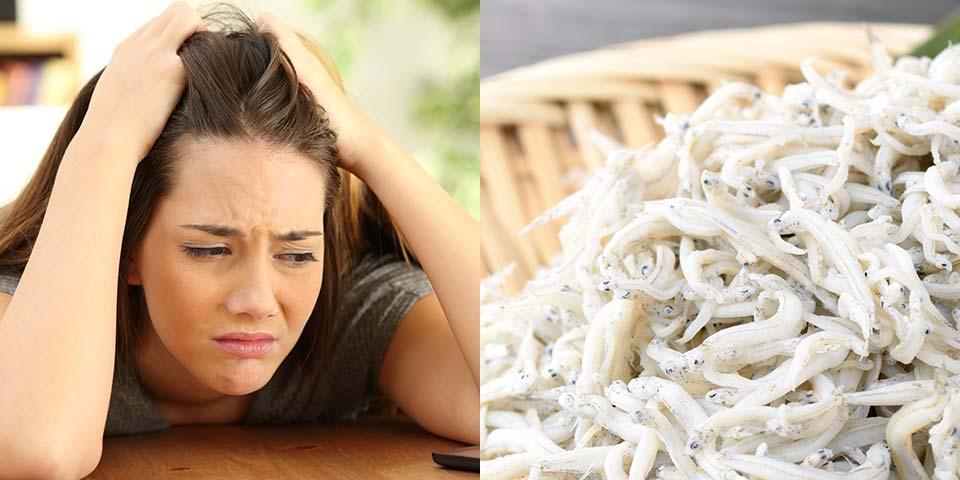

ヒジキには、イライラ改善の栄養素がばっちり!!

ヒジキといえば、和食の定番ヒジキの煮物を思い浮かべる方も多いでしょう。スーパーのお総菜や飲食店の副菜などで、誰でも1回は目にしたことがあると思います。

ヒジキは昔から日本で食されている食品で、江戸時代初期のものである「寛永料理物語」には、ヒジキの調理法として「にもの、あへもの」と記述されています。ヒジキの煮物やヒジキを使った和え物は、古い時代から現代までの間、人々に愛され続けてきたのですね。また、最近ではヒジキは和食だけでなく、サラダやパスタ、卵焼きなどにアレンジされることも増えてきました。料理のバリエーションも増え、ヒジキはさらに人々に愛される食材になりそうです。

ヒジキは、身体によい食べ物であると昔からよくいわれます。ヒジキはイライラ予防にも効果があると考えられていますが、ヒジキに含まれる栄養素のうち、何がこのイライラ予防に効果を発揮するのでしょうか。

ヒジキには、カルシウムが非常に豊富に含まれており、その量は牛乳の12倍といわれています。欧米では硬水というミネラルを多く含む水を飲用水としている一方、日本では軟水というミネラル分が少ない水を飲用水として利用しています。つまり日本人は飲用水からカルシウムをとることができないため、カルシウム不足になりがち。カルシウムが不足すると、脳の神経や筋肉が興奮状態を引き起こすおそれがあるので、積極的にカルシウムをとる必要があります。

カルシウムは神経の働きをサポートするだけではなく、骨を丈夫にし骨粗鬆症などの病気を予防します。特に、骨量が急激に減りやすい50歳前後の閉経を迎える女性や、身体を作る成長期の子供達には非常に大切な栄養素なのです。

カルシウムの吸収を高めるために、胡麻や玄米、ピーナッツ、アーモンドなどに含まれるマグネシウム、干ししいたけ、きくらげ、鮭、いわしなどに含まれるビタミンDを一緒にとるように心がけましょう。カルシウムとマグネシウムは2:1の量になるようにすると、カルシウムの吸収効率がアップするので、この割合を意識してこれらの食品をとりましょう。

ヒジキを食べて食事バランスを整えよう

ヒジキには、カルシウム以外に、食物繊維も多く含まれています。食物繊維は、腸内環境を整えてくれますので、便秘がちな方にとっては嬉しい栄養素です。

これまでヒジキといえば鉄分というイメージがありましたが、ヒジキに含まれる鉄分の量は、調理器具によっても異なるとされており、鉄の釜でゆでたヒジキには鉄分が多く含まれます。鉄分はダイエットなどで極端に食事を制限している方や妊娠中・授乳中の方など特に女性にとって失いやすい栄養素になりますので、毎日の食事で補っていく必要があります。

鉄分は、肉や魚、卵、大豆、大豆製品などの良質のたんぱく質、ビタミンCなどと一緒にとると吸収率が高まりますので、献立のバランスを考えながらとり入れるとよいでしょう。

例えば、ヒジキの煮物を副菜に、肉や魚をメインとした主菜、ビタミンCたっぷりの野菜をたくさん入れた汁物、主食のごはんを合わせると、自然とバランスがよい献立になります。また、マグネシウムが多いナッツ類とひじき、豆腐、野菜を一緒にとることができる白和えもおすすめです。カルシウムの吸収率が高まるマグネシウムをナッツでとり、鉄分の吸収をよくする良質のたんぱく質の豆腐、ビタミンCが多い野菜を和えれば、最強の1品になります。野菜はカルシウムが多い小松菜などを使用すれば、ダブルでカルシウムをとることができます。

カルシウムや食物繊維が豊富なヒジキをしっかりとって、カルシウム不足からくるイライラや便秘などからくるストレスから解放されましょう!

<参考文献>

■エーザイ

『骨粗鬆症』

■株式会社くらこん

『4.ひじきの栄養』

■日本ひじき協議会

『日本ひじき協議会ホーム』

執筆 : 管理栄養士 高橋美枝

編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部

統計データ

週に1回以上、ヒジキを食べていない人は、人よりもイライラすることが多くなりやすくなるリスクが2.2倍になります。

A: 週に1回以上、ヒジキを食べていますか?

B: 人よりもイライラすることが多いですか?

| A | |

|---|---|

| はい | いいえ |

|

12.3%

99人 |

87.7%

709人 |

| B | |||

|---|---|---|---|

| はい | いいえ | はい | いいえ |

|

3.84%

31人 |

8.42%

68人 |

43.94%

355人 |

43.81%

354人 |

| Z検定値 | 3.5 |

|---|---|

| オッズ比 | 2.2 |

| 信頼度 | 99.9% |

- ・オッズ比

AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度

信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。

(統計学のZ検定を使用)

>数値の見かたはこちら