解説

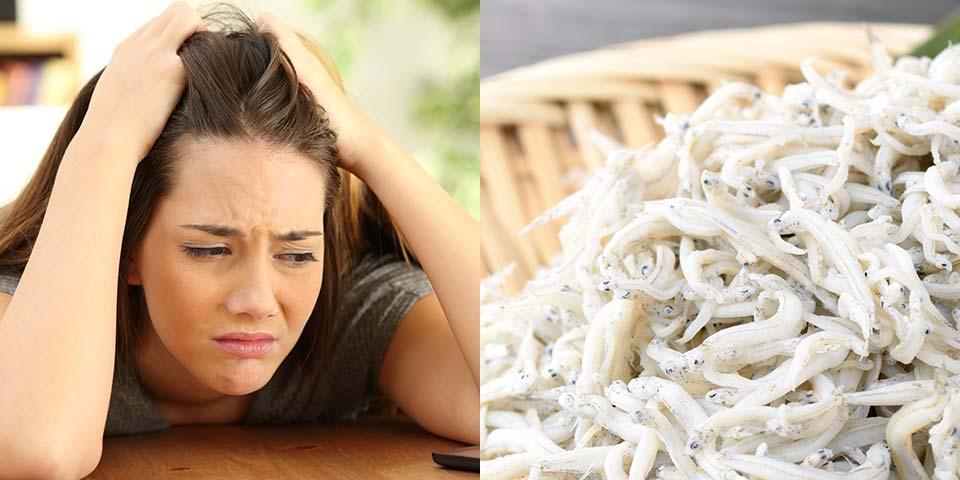

イライラしたときに小魚を食べても…?

「イライラするのはカルシウム不足だから小魚を食べればいい」という話、誰でもどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?これは、カルシウムが神経の働きに関わっていることから言われたものと考えられます。ですが、血液の中のカルシウムの量が減ってきた場合には、骨にたくわえられたカルシウムが溶け出して不足分を補うようになっています。食事でとったカルシウムがまるで医薬品のように、すぐにイライラを鎮めるということとは少し違います。

さて、「イライラする」という状態の背後には、どのような不調が隠れているのでしょうか?ひとつには、ストレスや生活習慣の乱れからくる“自律神経失調症”が考えられます。肩こりや腰痛、めまいや息苦しさなどの症状を伴うこともあります。ストレスを軽減して生活リズムを整えると共に、神経の働きを整えるカルシウムやビタミンB群、ホルモンを作る働きに関わるビタミンC、ビタミンAなどが含まれるバランスの取れた食事をすることが大切です。

女性の場合は、月経前にイライラして怒りを感じやすく、乳房の痛みなどがある“PMS(月経前症候群)”も考えられます。人によっては急に強い食欲を感じることもあり、甘いものをたくさん食べて血糖値が急に変動するといった症状を伴うこともあります。PMSに効く特定の栄養素を挙げることは難しいのですが、血糖値の変動を伴うのであれば、野菜や魚をしっかり取り入れた血糖コントロールのしやすい食事が大切になります。

ビタミン、ミネラル豊富なしらすを食卓に

こうしたイライラを伴う不調に対して、食事改善をするときにおすすめしたいのが美味しい小魚の代表、“しらす”です。しらすは、カタクチイワシやマイワシといった魚の稚魚をさします。塩ゆでしたものは「釜揚げ」、これを生干ししたものは「しらす干し」、さらに干したものは「ちりめん」と呼ばれます。毎年3月の初旬に国内での漁が解禁になり、旬の生しらすは季節の味覚として好まれていますね。

骨ごと小魚を食べられるしらすは、なんといってもカルシウム豊富な食品です。カルシウムはイライラの薬ではないとご説明しましたが、日本人では成人が1日に必要な量の600~650mgよりも不足しがちであることが指摘されています。神経の働きにも、また骨の健康にも必要なカルシウムをしらすでしっかりとることは大切です。また、しらすにはカルシウムの吸収を助けるビタミンDも一緒に含まれている点が見逃せません。

このほか、しらすには同じように神経の働きに欠かせないビタミンB群も豊富に含まれています。しらすを大根おろしに乗せたり、ゆでた青菜と一緒に混ぜご飯にする食べ方もあり、こうすればビタミンCやカロテン(ビタミンA)など野菜に多いビタミンを一緒にとることができておすすめです。また、魚をよく食べている人は、血糖コントロールがうまくいきやすいともいわれています。

ところで、“ちりめんじゃこ”とも呼ばれるしらす干しに、小さな不思議な形の生き物が混ざっていることをご存知でしょうか?これは、カニやイカ、タコ、ときにはタツノオトシゴなどイワシ以外の海の生き物で、しらす漁のときに一緒に網にかかったものです。農林水産省の規定では、原料の魚類の中でもっとも重量の大きい2種類の魚を原材料に表記すればよいので、“カタクチイワシ”や“マイワシ”などが書いてあればOK。量の少ないそのほかの魚について書いていなくても混入事件ではないのですね。「チリメンモンスター」とも呼ばれて親しまれている海の生き物を鑑賞しながら、ゆったりと美味しいしらすを食べましょう。

<参考文献>

■日本女性心身医学会雑誌

『本邦における成熟期女性のPMSの実態』

■厚生労働省 e-ヘルスネット

『自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう)』

■日本臨床内科医会

『自律神経失調症』

■農林水産省

『特集2 食材まるかじり(3)』

編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部

統計データ

週に1回以上、しらすを食べていない人は、人よりもイライラすることが多くなるリスクが2.77倍になります。

A: 週に1回以上、しらすを食べていますか?

B: 人よりもイライラすることが多いですか?

| A | |

|---|---|

| はい | いいえ |

|

11.3%

35人 |

88.7%

274人 |

| B | |||

|---|---|---|---|

| はい | いいえ | はい | いいえ |

|

3.24%

10人 |

8.09%

25人 |

46.6%

144人 |

42.07%

130人 |

| Z検定値 | 2.67 |

|---|---|

| オッズ比 | 2.77 |

| 信頼度 | 99.2% |

- ・オッズ比

AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度

信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。

(統計学のZ検定を使用)

>数値の見かたはこちら