解説

「便秘の薬を飲んでるけど、なかなか効かない…」「食物繊維がお通じをよくするっていうけど、何を食べればいいの?」便秘でこんなお悩みをかかえた人は多いのではないでしょうか?

便秘になってしまうとお腹が張って苦しい思いをするだけでなく、お腹が痛い、吐き気がする、めまいがする、といった関連する症状が表れることも。

できれば、普段の食生活改善で便秘とはサヨナラしたいですよね。そこで、いつもの味噌汁に秘められたチカラを紹介しましょう。

そもそも便秘って何なの?

まずは、「便秘ってどういう状態?」かについておさらいしましょう。食事をとると、食べたものは胃、小腸、大腸、肛門という順に栄養と水分を身体に渡しながら通り抜けていきます。

胃と小腸で消化された食べものは、まだ水分を含んだドロドロの状態で大腸に入っていきます。そして大腸にたどり着いた食べものは、ゆっくりと水分が吸収されて硬くなっていき、最後は肛門へと送られて排泄されるのです。

消化器官の最後となる大腸の役目は、主に食べものから水分を吸収すること。残ったものを“便塊”といい、だいぶ水分が吸収されて硬くなってきます。これが長いこと大腸に留まってしまうと、水分がどんどん減って硬く小さくなりすぎてしまうのです。

小さくなりすぎた便塊は腸を刺激せず、“ぜんどう運動”という腸がくびれて便を肛門へ押しだす力が弱くなってしまいます。これが、便秘の状態なんですね。そして、ぜんどう運動は身体の調子を整える自律神経の働きで起きるので、便秘が原因でストレスが溜まると、もっと悪化してしまう…といった悪循環に陥ってしまうのです。

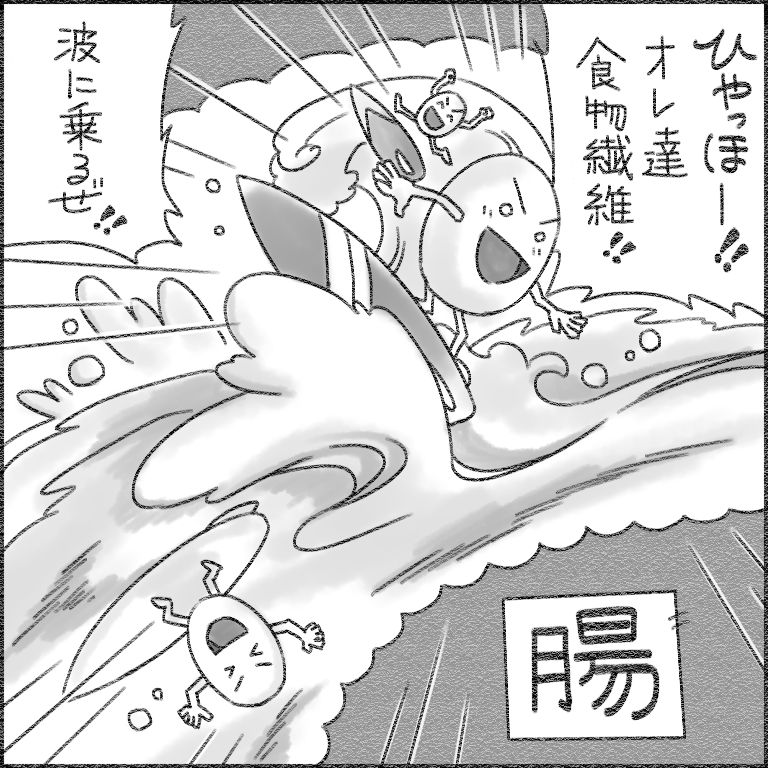

食物繊維に2つの種類

「便秘には食物繊維が効く」とよくいわれますよね。では、便秘に効く食物繊維が含まれている食べものは何でしょうか?筋っぽいもの?実は、必ずしもそうとは限りません。食物繊維には水に溶けやすいタイプと水に溶けにくいタイプの2種類があって、見た目ではわかりにくいんです。

水に溶けやすい食物繊維は、ざっくりいうと「トロトロ」「ネバネバ」のもと。トマトの種の周りのとろっとした部分や果物の果肉、海藻、レンコンやサトイモのネバネバなどにたくさん含まれています。こちらは、便に水分を増やして柔らかくする働きがあります。

水に溶けない食物繊維は、こちらはよくイメージされる筋状のもの。ゴボウやサツマイモに多く含まれています。こちらは、便のかさを増やして、大腸を刺激し排泄されやすくする働きがあります。

それぞれ働きが違うので、食物繊維はどちらか一方だけを取るのではなく、それぞれバランスよく取る必要があるんですね。「便秘解消のために野菜をいっぱい食べよう」と意気込んで野菜をたくさん食べる、基本的にはこれはいいことなんです。ですが、うっかりすると食物繊維の種類がかたよってしまうことになりかねないんです。そのせいで、「あんまり効かないなあ」とあきらめてしまったらもったいないですよね。

そこで、その両方を兼ね備え、効率的に便秘解消できるのが味噌汁なのです。豆類はもともと食物繊維が豊富です。味噌汁の原料となる大豆には2種類の食物繊維がしっかり含まれているんです。

それだけでなく、味噌汁は具を工夫することで、便秘のタイプ別に対策できます。ストレスでちっともトイレに行きたくならない…というときには、ほうれん草や白菜、キャベツなどの野菜をたっぷり入れて水に溶けない食物繊維を多めに。コロコロして硬めの便でつらいときには、ワカメなどの海藻やサトイモで水に溶ける食物繊維を多めにとる、といった工夫をしてみましょう。

さらに、便秘解消には水分が大切。出汁ごと食べる味噌汁なら、水分たっぷりですね。

ところで、一日にどれだけ食物繊維を取ればいいのでしょうか?厚生労働省によれば、成人1日あたり男性なら20g以上、女性は18g以上となっています。味噌に加えて、海藻や野菜を具に入れた味噌汁なら1食で2~3gの食物繊維は余裕で食べられますよ。

お腹の調子を整え、ストレスを和らげると自律神経の働きもだんだん正常になっていきます。身体と心の両方から便秘を解消していきましょう。

<参考文献>

■香川芳子著、 監修 女子栄養大学出版部

『食品成分表2015』

■厚生労働省 e-ヘルスネット

『食物繊維の必要性と健康』

■公益財団法人日本豆類協会

『豆の主な機能成分』

編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部

統計データ

週に1回以上、味噌汁を飲んでいない人は、便秘になるリスクが2.61倍となります。

A: 週に1回以上、味噌汁を飲んでいますか?

B: 週に1回以上、便秘になりますか?

| A | |

|---|---|

| はい | いいえ |

|

72.9%

210人 |

27.1%

78人 |

| B | |||

|---|---|---|---|

| はい | いいえ | はい | いいえ |

|

16.67%

48人 |

56.25%

162人 |

11.81%

34人 |

15.28%

44人 |

| Z検定値 | 3.46 |

|---|---|

| オッズ比 | 2.61 |

| 信頼度 | 99.9% |

- ・オッズ比

AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度

信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。

(統計学のZ検定を使用)

>数値の見かたはこちら